【介護保険とは】40歳以上の全国民が被保険者となる公的保険制度|分かりやすく解説

.png)

介護保険と聞いて以下の疑問をもっていませんか?

・介護保険ってどんな保険なの

・誰でも老後使える保険なの

・給与天引きで介護保険料を引かれているけど何の保険料?

介護保険は40歳以上の全国民が被保険者となる公的保険ですが、保険の内容を理解している人は少ないです。また公的な保険制度を理解せずに、民間保険に加入すると過剰な保険加入となります。保険はリスクに備えるためのものですが「払ったお金が必ず返ってくる」ものではありません。

私は数年前にFP2級の資格を取得しました。FPの資格勉強で得た知識を活用して家計の見直しと投資を始め、4年で資産ゼロから1,500万円を達成しました。私は公的保険の知識を得たことで適切に家計の見直しができ着実に老後に備えることができています。

そこでこの記事では、社会保険に詳しくない人でも介護保険の制度を理解できるように解説します。

この記事を読めば「公的介護保険の制度を理解でき、老後に向けて安心して備える」ことができるようになります。

結論。公的介護保険は介護を社会全体で支える仕組み。65歳以上が対象で保険料と公費で運営され、在宅・施設介護を支援する制度。40歳〜65歳未満は・要介護(要支援)状態が、老化に起因する特定疾病による場合に限定で適用される。

公的介護保険とは

「介護が必要になったとき、どんな支援が受けられるのか?」──その中心となるのが公的介護保険制度です。ここでは、制度が作られた背景と目的、社会保障の中での位置づけをわかりやすく解説します。

公的介護保険制度は、2000年(平成12年)にスタートした「介護の社会化」を目指す制度です。高齢化が急速に進む中、家族だけでは介護を担いきれないという社会問題を解決するために生まれました。それまでの介護は「家族の責任」とされる傾向が強く、特に女性に大きな負担が集中していました。

これを「社会全体で支える仕組み」に転換したのが介護保険の大きな意義です。

制度の目的は、「高齢者や介護が必要な人が、自立した生活を送れるよう支援すること」。介護サービスを「現物給付」として提供し、必要なサポートを受けながらも本人の尊厳を守ることを重視しています。

社会保障制度の中では、「医療・年金・介護・福祉」の4本柱の一つ。医療保険が“病気の治療”を目的とするのに対し、介護保険は“生活の支援”を目的としています。財源も保険料と公費が半分ずつで構成され、世代を超えて支え合う仕組みです。

「要介護度(支援)」認定は8段階

日常生活を送るにあたって、どの程度の介護を必要とするかを表す指標といえるのが「要介護度」です。一般的には介護保険制度の要介護認定の段階をさし、「自立」「要支援1~2」「要介護1~5」の計8段階があります。

厚生労働省が公表している要支援、要介護の心身状態の指標です。

| 要介護度 | 低下している日常能力 |

|---|---|

| 要支援1 | 起き上がり、立ち上がり |

| 要支援2 | 片足での立位、日常の意思決定・買い物 |

| 要介護1 | 身体機能や認知機能の低下 |

| 要介護2 | 自立、歩行、認知症初期症状 |

| 要介護3 | 歩行、洗身、薬の内服、金銭の管理 |

| 要介護4 | 排尿、排便、衣服の着脱 |

| 要介護5 | 座位保持、両足での立位、移乗、移動 |

| 要介護6 | 麻痺、食事接種、短期記憶 |

被保険者の区分と適用対象

介護保険には、年齢によって異なる2つの加入区分があります。自分がどちらに当てはまるのか、どんな条件で介護サービスが受けられるのかを整理しておきましょう。

介護保険の加入者(=被保険者)は、40歳以上のすべての人が対象です。国民健康保険や社会保険に加入している人であれば、自動的に介護保険にも加入しています。

被保険者は次の2区分に分けられます。

第1号被保険者(65歳以上)

65歳以上の人は、介護が必要と認められれば、病気の種類に関係なく介護サービスを利用できます。加齢による心身の衰えや認知症など、老化が原因の介護が対象です。

第2号被保険者(40〜64歳)

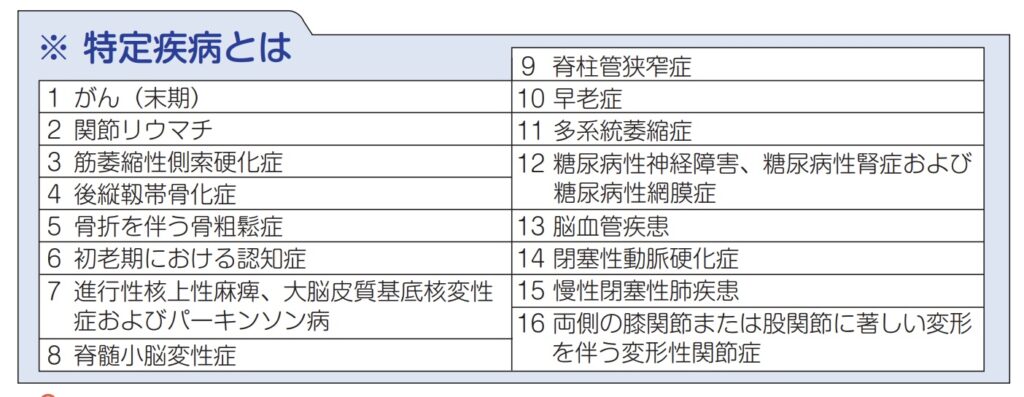

現役の世代は「加齢に伴う特定疾病」によって介護が必要になった場合のみ、介護サービスを利用できます。たとえば、がん末期、脳血管疾患(脳梗塞など)、パーキンソン病、関節リウマチなど、16種類の特定疾病が定められています。

参考|厚生労働省 介護保険制度について

40〜64歳が対象の「16種類の特定疾病」

加齢に伴う慢性疾患で、老化と同様の状態を引き起こすものを指します。若くして事故などで介護が必要になった場合は、原則としてこの制度の対象外です。このように、年齢や疾病によって「介護保険が使えるかどうか」は異なります。

40〜64歳の現役世代のポイントは加齢に伴う慢性疾患ということです。

要支援・要介護認定制度

介護保険を利用するには、まず「要支援・要介護認定」を受ける必要があります。ここでは、申請から判定までの流れと、認定区分や更新手続きについて分かりやすく解説します。

介護保険サービスは、誰でもすぐに使えるわけではありません。利用には「要介護認定」が必要で、自治体が行う調査と審査を経て認定されます。

認定の流れは次の4ステップです。

① 申請:本人または家族が市区町村に申請

② 訪問調査:専門職が自宅を訪問し、日常生活の状況を確認

③ 主治医意見書:かかりつけ医が心身の状態を記入

④ 審査・判定:介護認定審査会が総合的に判断し、区分を決定

結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階。

- 要支援1・2:軽度で、生活の一部サポートが必要。

- 要介護1〜5:数字が大きいほど介護の必要度が高い。

認定期間は原則6〜12か月で、状態に変化があれば「更新」や「変更申請」も可能です。

この認定は、介護サービスの内容・費用に直結します。

たとえば、要介護度が高いほど支給限度額(利用できる金額の上限)も上がるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。

給付対象サービスと利用可能な介護サービス

介護保険で利用できるサービスは、「自宅で受ける」「施設に入る」「地域で支え合う」という3つの形があります。ここでは、代表的なサービス内容と利用条件をわかりやすく紹介します。

介護保険のサービスは、大きく分けて次の3分類に整理されています。

(1)居宅サービス

自宅で暮らしながら介護を受ける人のための支援です。

代表的なサービスは以下の通りです。

- 訪問介護(ホームヘルプ):食事・入浴・掃除など、日常生活のサポート。

- 訪問看護:看護師が訪問し、医療的ケアや健康管理を行う。

- デイサービス(通所介護):日帰りで入浴・食事・リハビリなどを受ける。

- ショートステイ(短期入所生活介護):一時的に施設で宿泊し、介護を受ける。

- 福祉用具貸与・住宅改修:手すり設置や段差解消など、自宅環境を整える支援。

(2)施設サービス

自宅での介護が難しい場合に、専門施設で生活を送るサービスです。

- 介護老人福祉施設(特養):常時介護が必要な高齢者が入所。

- 介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設。

- 介護医療院:医療と介護を一体的に提供する長期療養型の施設。

(3)地域密着型サービス

地域での支え合いを重視した小規模施設や在宅支援。

- 小規模多機能型居宅介護:訪問・通い・宿泊を組み合わせた柔軟なサービス。

- グループホーム:認知症の人が少人数で共同生活を送る。

いずれも「現物給付」が基本で、原則1〜3割の自己負担で利用できます。

自宅・施設・地域のどの形を選ぶかは、本人の状態や家族の介護力に応じて決めるのがポイントです。

保険料・財源・負担割合

介護保険の費用は「保険料」と「公費」でまかなわれ、利用者にも一定の自己負担があります。ここでは、保険料の決まり方や、1〜3割の自己負担割合、財源構造をわかりやすく解説します。

介護保険は、「みんなで支え合う社会制度」です。財源は以下のように構成されています。

- 保険料:50%(第1号22%+第2号28%)

- 公費:50%(国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%)

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

所得に応じて市区町村が決定します。年金からの天引き(特別徴収)が基本で、地域や収入によって金額は異なります。

第2号被保険者(40〜64歳)の保険料

健康保険や共済組合などの医療保険料に上乗せされ、自動的に給与から天引きされます。

負担割合(自己負担)

介護サービスを利用する際の自己負担は原則1割。ただし所得が高い人は2割または3割負担となります。負担割合は「介護保険負担割合証」で確認できます。

また、低所得者向けには「高額介護サービス費」や「負担限度額認定制度」があり、支払いが一定額を超えると払い戻しが受けられます。

このように介護保険は、世代間の助け合いで成り立っています。現役世代の保険料が制度を支え、高齢者も所得に応じて負担することで、持続的な介護サービスが維持されているのです。

支給限度額・費用制限・利用者負担の調整制度

介護保険には「支給限度額(上限額)」があり、その範囲内でサービスを利用します。ここでは、限度額の考え方と、自己負担が重くなった場合の救済制度について整理します。

介護保険で受けられるサービスには、**要介護度ごとに決まった上限(支給限度額)**があります。

これは「月ごとに利用できる介護サービス費の上限」を意味し、超えた分は全額自己負担となります。

【支給限度額(月額の目安)】

- 要支援1:約5万円

- 要支援2:約10万円

- 要介護1:約17万円

- 要介護3:約27万円

- 要介護5:約36万円

たとえば要介護3の人が、月30万円分のサービスを利用した場合、上限27万円までは1割(2.7万円)の自己負担ですが、超過分3万円は全額自己負担です。このため、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、限度額内で最適なサービスを組み合わせるのが一般的です。

さらに、負担が大きくなった場合の救済制度として、

- 高額介護サービス費制度(自己負担上限を超えた分を払い戻し)

- 補足給付制度(低所得者向けの施設利用料軽減)

などがあります。

制度を正しく理解し、損をしないよう利用することが大切です。限度額を超えてサービスを契約する際は、ケアマネや自治体に必ず相談しましょう。

介護保険料の仕組みと計算方法をわかりやすく解説

介護保険制度を理解するうえで、避けて通れないのが「介護保険料」の仕組みです。どのように計算され、なぜ人によって金額が違うのか。ここでは、収入や年齢ごとに異なる保険料の決まり方を、図解イメージで整理します。

介護保険料がかかる対象者は誰?

介護保険料を支払うのは「40歳以上のすべての人」です。

介護保険制度は「40歳から64歳までの第2号被保険者」と「65歳以上の第1号被保険者」に分けられています。

- 第1号被保険者(65歳以上)

市区町村が保険者となり、所得に応じて介護保険料を徴収します。年金からの天引きが基本で、年間保険料は自治体によって異なります(例:年額6万円〜10万円程度)。 - 第2号被保険者(40〜64歳)

勤務先を通じて健康保険と一緒に介護保険料が徴収されます。保険料率は健康保険組合などによって異なり、給与の約1.8%前後が目安です。

つまり、40歳を超えると自動的に介護保険料の負担が始まり、65歳を境に徴収方法が変わる点が重要です。

介護保険料の計算方法

第1号被保険者の介護保険料は、各自治体が定める「基準額 × 所得段階」によって決まります。

たとえば、基準額が「年額7万円」で、本人が中程度の所得なら「×1.0倍」、高所得者なら「×1.5倍」、低所得者なら「×0.5倍」といったように段階的に設定されています。

第2号被保険者の場合は、加入している健康保険組合が定める「介護保険料率」をもとに、給与(標準報酬月額)に掛け算して算出します。

例えば、月収30万円で介護保険料率が1.82%の場合:

30万円 × 1.82% ÷ 2(労使折半)= 約2,730円/月

このように、勤務形態・所得・自治体ごとに差があるため、正確な金額を知るには「介護保険料決定通知書」や自治体サイトの「保険料段階表」を確認するのがおすすめです。

介護サービスの費用と自己負担割合

介護サービスの自己負担は原則 1割(所得により2〜3割)。

たとえば、デイサービス1回(7時間利用)の費用が7,000円なら、自己負担は700円〜2,100円程度です。

ただし、食費・居住費・日常生活費などは別途負担。

また、負担が重くなった場合は「高額介護サービス費制度」で自己負担上限が設定されています(例:月44,400円など)。

介護保険で受けられる補助制度・税控除まとめ

介護サービスは自己負担が1〜3割といっても、長期になると家計への影響は大きくなります。

実は、介護保険には「費用を軽減する制度」や「税金での控除」などの支援策が多く用意されています。

ここでは、見落としがちな補助制度と控除の仕組みを整理します。

高額介護サービス費制度

介護サービスの自己負担が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。

月ごとの上限額は所得に応じて決まり、たとえば以下のようになっています。

| 所得区分 | 上限(月額) |

|---|---|

| 一般所得者 | 44,400円 |

| 住民税非課税世帯 | 24,600円 |

| 現役並み所得者 | 140,100円 |

複数の家族が同居している場合、合算して判定できる「世帯合算制度」もあります。

高額介護合算療養費制度

介護と医療の両方を利用している人向けの制度です。

1年間(8月〜翌年7月)での自己負担額が上限を超えた場合、差額が払い戻されます。

介護と医療の負担が重なっている世帯では特に重要な支援です。

住宅改修費・福祉用具購入費の支給

要介護・要支援認定を受けた人が、在宅で安全に暮らせるよう住宅を改修する場合、**最大20万円まで支給(1割〜3割自己負担)**されます。

対象工事は、手すり設置、段差解消、滑り防止床材への変更など。

また、福祉用具(車いす、歩行器、シャワーチェアなど)の購入も年10万円まで支給対象です。

まとめ:介護保険制度をやさしくおさらい

- 介護保険制度は、高齢者や要支援者の自立支援を目的とした公的制度です。

- 40歳以上が加入し保険料を負担。介護が必要になった際にサービスを利用可。

- 介護サービスは、要介護認定を受けることで利用可能になります。

- サービス利用時の自己負担は原則1〜3割で、所得に応じて変動します。

- 在宅介護・施設介護のどちらにも対応しており、利用者の生活状況に応じた支援が受けられます。

- 制度の運営主体は市区町村で、地域包括支援センターが相談窓口。

- 超高齢社会に合わせて制度改正が続いており、最新情報の確認が重要です。